Orencio y Eloísa VI

Parte VI: Sacrificio

Un relámpago rasgó el cielo y el trueno retumbó en cada callejón de la ciudad sitiada. La lluvia era ya tormenta. El cuerpo del anciano gobernador fue llevado en procesión hasta la Torre del Homenaje, en el centro del castillo: eran estos los aposentos tradicionales de los señores de Siar, aunque por comodidad el difunto hubiese vivido en su propio palacio fuera de la fortaleza. En el patio de armas frente a la torre, se reunieron los siarinos en un sencillo rito de despedida, presidido por lord Edwin, que lucía ahora sobre sus sienes la corona de plata, con forma de hojas de encina.

Los cantos fúnebres tiñeron la misma lluvia con sus tristes melodías, mientras los asistentes sujetaban sus capas que ondeaban al ritmo del viento, al igual que las banderas. Los heraldos esparcieron la voz en cada esquina. Y mientras la concurrencia se disolvía, un nuevo sonido perturbó el aire: un clamor vibrante, un bronce cuyo eco resonó repitiéndose alarmante en el alma de todos los pobladores. Era la campana de la torre. Y como si se hubiesen de súbito despertados todas sus hermanas, su clamor fue contestado por las campanas de la ciudad y la fortaleza, mientras los vigías gritaban desaforados desde los alto: “¡a las armas! ¡A las armas!”

Como a todos, a Orencio le tomó por sorpresa el inicio de la batalla. Pese a su lamentable estado, se hallaba lo suficientemente lúcido como para comprender lo que ocurría y seguir los acontecimientos por los sonidos que le llegaban desde fuera a su adiestrado oído. Ahí estaban los tambores del enemigo, que marcaban su avance. Ahí, las trompetas de la ciudad, que advertían al contrario de no seguir acercándose. Los gritos de guerra de uno y otro lado. Podía imaginar, como si la estuviera viendo, la lluvia de flechas, el avance de las torres, el inicio del cuerpo a cuerpo: y antes de eso, muy pronto, vendría también el bombardeo inclemente de las catapultas.

Lo que no podía comprender el soldado era por qué ahora ¿qué pretendía el ejército lanzándose al ataque cuando quedaba ya tan poco de día? Era absurdo: llegaría la noche y no se podría continuar la lucha. Además, bajo una lluvia como esa se hacía más difícil el asalto. Si de verdad se trataba de un ataque total, de su último intento ¿cómo no planearlo mejor? ¿Realmente pretendían rendir la plaza que no habían conquistado en cinco años, así, de súbito?

Su cabeza afiebrada le dolía. Quería dormir. Pero se obligó a la vigilia: algo debía estar tramando el enemigo, contaban con algo que en cambio ellos no veían. Una ansiedad o angustia, no lo sabía bien, le invadió: corrían peligro, pero no sabía de dónde vendría el golpe.

Un fuerte estremecimiento en los muros le avisó que las catapultas habían comenzado su trabajo. Gritos de terror en la población, las curanderas se cubrieron instintivamente las cabezas, los enfermos más graves gimieron, los demás retuvieron la respiración. ¿Qué sería de Eloísa? ¿Por qué no estaba aquí? El castillo era el lugar más seguro… y si ella estuviese en el castillo, estaría seguramente aquí, junto a él. ¡Oh, Eloísa! ¿Dónde estás?

La noticia del sorpresivo ataque llegó incluso hasta el entresuelo del palacio, donde Eloísa se encontraba retenida. Las campanas aún vibraban en el aire, y ella solo podía pensar en Orencio, y en el peligro que corría él y todo Siar, mientras un asesino enemigo deambulaba libre e impunemente. Como el concejo de la ciudad creía que la culpable era ella, estarían ahora más confiados, habiendo conjurado los temores de ser atacados por la espalda, con la seguridad de tener a la traidora prisionera. Solo Delia y Débora, en algún lugar allá afuera, podrían evitar el desastre. Ellas… y también Tubaldo.

—¡Tub! ¡Tub! —exclamó golpeando la puerta para hacerse oír— ¡Vamos! Sé que estás ahí…

Una silla se arrastró, y los pasos rengueantes del portero se aproximaron. Sin embargo, no dijo nada.

—Tubaldo, por favor… Conoces la verdad. No te pido que te delates, pero al menos déjame salir de aquí: hay que encontrar al verdadero asesino, al que te entregó las hierbas. Si no lo hacemos, todos corremos peligro, podría ser esta nuestra última batalla.

—Si… si te dejo salir, lord Edwin me reprenderá…

—¡Tubaldo! ¿Es que no te oyes? Esto no se trata de una reprimenda por una travesura. Se trata de salvar vidas, de salvar la ciudad… de salvar a Orencio —agregó, por lo bajo —Abre esta puerta, Tub, por favor.

—No.

—¡Cómo puedes ser tan egoísta! —la voz de la muchacha se quebraba ya, desesperada. Golpeó la puerta en desahogo. Oyó que Tubaldo se apartaba— Tubaldo ¡por el Creador te lo ruego! ¡Orencio me necesita!

La respuesta le llegó desde lejos, sin dejar de oírse el paso rengueante que se alejaba: “mis órdenes son aguardar a las damas de Gáradras. Cuando ellas lleguen lo aclararán todo, y serás libre de correr a donde quieras”.

Estaba oscuro dentro de la casucha. Atadas en dos sillas, dos mujeres. Junto a ellas, dos gorilas. Y delante, un hombre bajo y moreno. Había señales de lucha en la habitación, las cuerdas se habían clavado en las carnes y las mejillas y brazos mostraban cortes y moretones. Respiraban con dificultad. El criminal sonreía macabro.

Las campanas que anunciaron el comienzo de la batalla habían sonado hace un rato ya. La población débil se había refugiado en sus casas, y todos los fuertes combatían en las murallas. Podían gritar, pero no ser escuchadas.

—Bien —dijo Bartolomé— ya tengo todo lo que quería. Tengo que admitir que fueron mujeres duras. Ahora que sé que no hay más involucrados en esto terminaremos lo comenzado. La flota estará por desembarcar ya, y con ella mi señor: de regalo de bienvenida le ofreceré Siar: es una pena que ustedes ya no estarán aquí para recibirle y ver nuestro triunfo.

Se encaminó a la puerta, dándole las espaldas. Con desinterés, dejó caer una bolsa de monedas al suelo.

—Aquí tienen, muchachos: estas fueron acuñadas por los próximos dueños de la ciudad, les serán más útiles que los pedazos de metal siarinos, que pronto no tendrán ningún valor. Asegúrense de tratar a estas damas con el trato que merecen los alborotadores.

Gritos de guerra. Chocar de espadas. La tormenta aún más intensa. Y a la enfermería traían los heridos en camillas, chorreando sangre, quejándose o ya sin conocimiento. El mundo se tambaleaba a su alrededor y los párpados le pesaban afiebrados, pero Orencio podía intuir los acontecimientos por lo que escuchaba aquí y allá. Disparaban los arqueros desde la doble línea de murallas. Derribaron una de las torres de asalto… ahora otra. Las restantes lograron llegar a los muros y vomitaban su carga de enemigos. Rugidos de combate y cada vez más heridos. ¡Vamos, muchachos! ¡Solo hay que resistir, una última vez! ¿Es que no sabían los hombres que este era el asalto final, la última oleada, el día de la libertad?

Y él…. ¿Qué hacía ahí, recostado? Un peñasco de catapulta voló la parte superior del muro de la enfermería y cayó estrepitoso en medio de la sala. Gritos y frío y agua que se colaban por la abertura. Y a través de ella, Orencio veía ahora el combate sobre las almenas, la bandera del Lobo de Plata avanzar y retroceder, a sus amigos caer muralla abajo, herir y ser heridos, matar y ser muertos.

Al bajar la vista, se topó su mirada con unos pétalos azules y grandes, hermosos como esa bandera, brillantes como los iris de Eloísa. Unas lágrimas silenciosas le quemaron los ojos. El Lobo de Plata le llamaba, sus hermanos le necesitaban. Y en su mente, las palabras de su amada, sonriente: “por una vez, no temeré por tu vida, aquí estarás a salvo”. Respiró hondo y observó a su alrededor. Había allí hombres que podrían dar un último esfuerzo, si se les guiaba. En su pecho se encendió una llama: había que resistir una última vez, rechazar al enemigo, y apoyar así al príncipe. Después de ese día, Eloísa podría conocer de nuevo la paz, disfrutar del mar y de las brisas de la playa, de los paseos al bosque, de la alegría de las canciones.

Llegó a la enfermería el rumor de que el enemigo había sobrepasado la primera línea de murallas, y que ahora se combatía en el foso entre ambos muros. Orencio tomó las flores y se sumergió en su fragancia para darse fuerzas. Las guardó dentro de su camisón de enfermo. La cabeza le palpitaba aún pero, ante la mirada consternada de Hilda, alargó el brazo y aferró su espada.

En el momento de más peligro, cuando los defensores se encontraban atrapados entre las dos líneas de murallas y el destino entero de la ciudad parecía haberse ya sellado, el ruido de cascos de caballo y una inesperada carga evitó el desenlace trágico. Atónitos, los hombres vieron cómo una cincuentena de jinetes, la mayoría aún solo con sus camisones de enfermos como toda defensa, se lanzaban al galope barriendo al enemigo que hasta entonces les cerraba la retirada a las fuerzas atrapadas entre los muros. La batalla podría continuar desde la altura de la segunda muralla y las fuerzas adversarias eran así duramente golpeadas. Sir William sintió que se le quebraba el corazón, viendo que Orencio capitaneaba a esos valientes, sabiendo que el joven sacrificaba mucho más que la vida.

La batalla llevaba ya horas y el crepúsculo se acercaba, cuando volvieron a sonar las campanas por segunda vez: desde una torre, uno de los soldados descubrió entre la bruma el desembarco de un entero ejército. Gracias a la intervención de Orencio y sus jinetes, la lucha en el castillo se había estabilizado en favor de los defensores, pero lejos estaba de concluir: no podrían proteger al mismo tiempo fortaleza y ciudad, y el canto de las campanas era la llamada a que todos se refugiasen tras los muros de la fortaleza. De inmediato, los siarinos se lanzaron en masa a la calle que subía hacia el castillo, mientras que la poca guarnición de los torreones del puerto y de las puertas de Siar hacían lo mismo.

El sonido de los bronces también fue oído por los peones que castigaban a Delia y Débora. El ejército enemigo entraría arrasando e incendiando, y tuvieron miedo de esos hombres. Se marcharon y a las damas las dejaron tal cual estaban, a su suerte y a la merced de los soldados del enemigo.

Delia estaba inconsciente. Débora, al límite de sus fuerzas. Gritó como nunca, pidiendo auxilio, pero sin esperar realmente hallarlo. Sin embargo, la puerta se abrió de golpe, y la figura colorida de Róberick de Angrados se recortó en el marco. Atónito, el juglar se precipitó a liberarlas de sus ataduras para llevarlas al refugio del castillo.

En el palacio todo era confusión y carreras de los sirvientes de aquí para allá, salvando algunas cosas y lanzándose a la calle. “¡Huíd, huíd al castillo!” llegaban las voces a cada rincón “¡Ha desembarcado una flota, arrasarán la ciudad, seremos presas de saqueo si nos quedamos aquí!”

Horrorizada, Eloísa, prisionera aún, oyó cómo Tubaldo se levantaba y comenzaba una penosa carrera hacia las escaleras…

—¡No! ¡Tubaldo! ¡Ayuda! ¡No puedes dejarme aquí!

Los pasos se detuvieron, pero no volvieron atrás. El portero estaba indeciso aún ¿cómo era posible?

—Tub, por favor, si no por mí, piensa en el pobre Orencio, piensa en mi padre, en mi madre… los conoces bien a todos. ¿Cómo te presentarás al castillo dejándome aquí, en manos de los soldados que saquearán Siar?

—El gobernador… lord Edwin, me pedirá cuentas de…

—¡Lord Edwin te pedirá cuenta estrecha si me dejas aquí! Sigo siendo la criada de su mujer y debíamos esperar a las damas de Gáradras ¡no condenarme a la deshonra y a la muerte! Por favor: el deceso de tu señor fue un accidente, pero esto… lo que me pase a mí sí será culpa tuya.

Los pasos rengueantes volvieron. Pero Tubaldo no era capaz de ver de nuevo el rostro de su cautiva, sin morir de vergüenza, sin temer que la chica se tomara venganza del mal trato una vez se viera libre. No abrió la puerta: lanzó las llaves por debajo, y se marchó antes de que la doncella abriese por sí misma su prisión.

Tan solo unos momentos antes de que las campanas advirtieran del desembarco enemigo, la caballería de los enfermos había salvado al castillo. Cabalgaban de regreso, los pocos que quedaban, subiendo por las escalas de piedra que ascendían a lo alto del segundo muro, donde el ejército de Siar ya se había reunido gracias al valor de esos hombres. La ciudad podría seguir resistiendo y el adversario ya no contaba con torres de asalto.

Abelardo estaba junto a sir William. Una vez que los jinetes llegaran a su posición, él y sus compañeros piqueros y alabarderos cerrarían como muralla de acero el paso del oponente. Orgulloso veía cabalgar a Orencio, su futuro yerno, fuerte hasta en la enfermedad. Horrorizado, vio también el brillo del metal que caía sobre la caballería, como mortífera lluvia. Por un momento, el mundo había enmudecido: los arqueros soltaban las cuerdas de entre las líneas contrarias, pero no había chasquido. Las saetas descendían con puntas refulgentes desde lo alto, pero no silbaban. Rinaldo abría su boca, pero no se oía el grito: más allá, idéntica escena en la cara de Baldo, y de Damián y de Julián y del capitán. Cayeron los jinetes que habían sobrevivido a la lucha. Se detuvieron los corazones. Y se congeló el brillo en los ojos de Orencio. Con el golpe de su cuerpo en el suelo, volvió a los oídos de Abelardo el ruido del combate, había sido cosa de un segundo, de un devastador segundo: sin tiempo para nada más, bajó su alabarda y con los ojos arrasados por lágrimas de furia se llenó las manos de sangre enemiga.

Las puertas del castillo se cerraban tras los últimos rezagados de la ciudad. En el puerto, por donde había entrado el enemigo, ya comenzaba un incendio y las huestes subían con paso acompasado por la rambla de los castaños.

Eloísa no quiso mirar atrás, el alma en vilo. Y sin embargo, temía también ser vista de algún noble del concejo o del mismo lord Edwin, su señor. No quiso, por eso, correr aún a la enfermería, sino que fue a la única persona que se le ocurrió podría recibirle: tocó a la puerta de Hugo el castellano, y Águeda le abrió.

—¡Mi niña! ¿Dónde has estado? Todos preguntan por ti…

—¿Por mí? ¿Por qué? Será porque… tienes que creerme, Águeda, no he sido yo: el gobernador…

—¿De qué hablas? ¿Quién te acusa de algo, a ti? El gobernador es ahora lord Edwin, él fue el primero en preguntar por ti después que Orencio…

—¡Orencio! —el corazón se le detuvo un instante al percibir el timbre de voz de Águeda— ¿qué tiene que ver Ore en todo esto? Qué… ¿le ha ocurrido algo?

Los ojos de la anciana estaban empañados. Con un gesto, la invitó a entrar. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta.

—Ay, niña mía, siéntate. ¿Es que no lo sabes? Orencio… Orencio ha muerto.

Eloísa sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que todo temblaba en ruidoso silencio. Perdió la voz y sus ojos no sabían qué mirar.

—¿… qué? Su enfermedad; era más grave entonces… —cerró los ojos mientras las lágrimas saltaban y rodaban hasta su mentón. —¿Cómo ha sido? Debí estar ahí ¿Hilda le asistió hasta al final?

Águeda se agachó para mirarla a los ojos, sosteniéndole cariñosa la barbilla, también ella emocionada.

—No, Isa, no ha sido la fiebre. Ha sido su valor, y su amor por ti y por todos nosotros.

—No te entiendo —contestó conteniendo sollozos.

—Isa: Ore se sacrificó en las almenas. Todos hablan ya de su gesta. Todos combaten ahora para honrar su memoria. Débil aún, Orencio volvió a tomar su espada en el momento de más peligro de la batalla. Con su bravura, dio nueva vida a los heridos de la enfermería y les condujo hasta las caballerizas. Montaron y se lanzaron al ataque, salvando a nuestros soldados de una muerte cierta, y ganando tiempo para la ciudad. Sin él, la bandera enemiga ya estaría en lo alto de la Torre del Homenaje. Pero la guerra se vengó de este golpe, y las flechas le atravesaron al volver. No llevaba armadura, porque no tenía fuerzas para cargarla…

No siguió. Eloísa la interrumpió con un llanto retenido, ocultando su rostro entre las manos. Con un abrazo, Águeda la consoló, permitiendo a la doncella que desahogara todo su dolor. Afuera, se oía ya el cuerno sobre la puerta del castillo y un clamor indescriptible que hacía temblar los cimientos mismos: eran los hombres libres de Siar, que desafiaban al ejército y a la flota al mismo tiempo, mientras lord Edwin, desde lo alto de la puerta, comunicaba al líder enemigo que no estarían dispuestos a rendirse. Honrarían el sacrificio de sus caídos, seguirían el ejemplo de sus héroes.

El combate continuó todavía unas horas. El enemigo hizo sentir su poder y dio en el suelo con las puertas de la fortaleza. Pero al otro lado le esperaban lord Edwin y sir William con todos los caballeros. El patio de armas se disputaba palmo a palmo, mientras las losas de piedra eran teñidas de rojo y ardía la ciudad tras el saqueo. En los edificios del castillo y refugiados en la Torre del Homenaje, mujeres, niños y ancianos presenciaban con el alma en vilo el centellear del acero, a tan escasa distancia de ellos mismos. Pero la bruma tomó posesión de la contienda en la medida en que la tormenta comenzó a ceder en su fuerza. Y llegó la noche sin que la victoria o la derrota se declararan. La tregua se acordó forzosamente, hasta el alba siguiente.

Eloísa se presentó delante de lord Edwin. Ya no temía a nada, y un brillo resuelto se había apoderado de sus ojos, reemplazando su habitual ternura. Pero el nuevo gobernador no tenía ya asperezas para esa mujer. Había oído la historia de sus amores con Orencio, en boca de las curanderas, de los soldados, de los sirvientes del castillo, del mismísimo sir William, quienes la contaban junto con la gesta del heroico Orencio. No podía seguir dudando de Eloísa, y compartía su dolor.

—Mi señor —dijo fría la joven, con una dureza que le hirió— abridme la puerta de la fortaleza. Iré a las murallas, rescataré el cuerpo.

Preguntar por el cuerpo de quién era ridículo. Tanto, como la propuesta de la joven.

—Eloísa, eso no es posible. El enemigo controla esa zona del castillo, es suicida.

—Con todo respeto, mi señor, no volveré a ser retenida en contra de mi voluntad. La neblina y la oscuridad serán mi amparo, y volveré con él entre mis brazos. No pido se me abran los portones principales: entiendo que descubrirían nuestra salida. Hay accesos de servicio a la Torre del Homenaje, franqueadme el paso por uno de ellos.

—Yo iré con ella —Águeda, la mujer del castellano era la que hablaba— conozco mejor que nadie todos los pasajes. Y con nosotros, vienen también algunos compañeros de armas del difunto. —Rinaldo, Baldo y Abelardo se cuadraron— No impida, mi señor, que cumplamos con el deber de piedad que todo este castillo le debe al muerto.

Lord Edwin suspiró, viendo que no adelantaba nada.

—Id. Pero tened cuidado.

Recién se alejaba la comitiva cuando otra voz interrumpió al gobernador, que hablaba ahora con el capitán William.

—Lord Edwin —dijo un juglar, que hacía en ese momento una graciosa reverencia— Mi nombre es Róberick de Angrados, y he traído hasta aquí a un par de damas malheridas. Una de ellas, apenas consciente, demanda hablar con vos. Dice llamarse Débora de Anfálsor, y es urgente.

Una fina lluvia caía aún, sin ser suficiente para disolver la densa bruma que había envuelto la ciudad. Eran los últimos estertores de la tormenta que moría. Con el ánimo enlutado, Eloísa y los demás se abrían camino entre las rumas de cadáveres que dejó la batalla, como si fueran restos de un naufragio que el mar hubiese vomitado sobre la playa. El enemigo había plantado su campamento en el mismo patio de armas que había visto los funerales del anciano gobernador, y no vigilaban, por lo tanto, las murallas ya conquistadas. Abelardo le señaló a su hija el lugar y ella se adelantó, escaleras abajo con el corazón desbocado. La sangre brillaba aún a la luz nocturna y con las manos temblorosas tomó el cuerpo recién descubierto. Todo su ser temblaba al alzarle y verle atravesado por la espalda por infinitas saetas. Sujetó su cabeza por la nuca, para ver su rostro una vez más. Y entonces vio que, por debajo del camisón, se asomaban unos pétalos azules, como si brotaran de su pecho, como si se alimentaran de su sangre.

Las horlandias, ensartadas también por el acero, habían sido la única armadura del jinete. Regó las flores con sus lágrimas, mientras sollozaba sin voz: ¡Orencio!

Volvieron al castillo. Se hizo el silencio entre los presentes al ver el cadáver del héroe cargado por sus camaradas, y a Eloísa siguiéndole detrás, con lo que quedaba de un manojo de flores ensangrentadas.

—Eloísa —era la voz del capitán William, quien se le acercó luego de que hubieron cremado el cadáver en lo alto de la torre, pues no había dónde enterrarle— necesitamos hablar contigo, el gobernador y yo. Las damas de Gáradras fueron asesinadas también, hace unos momentos, en sus lechos.

Délia y Débora habían muerto antes de poder hablar con lord Edwin u otra autoridad, silenciadas por un cuchillo traidor cuando el juglar que las rescatara las dejó solas, precisamente, para ir en busca del gobernador. Era pues, evidente que seguía habiendo infiltrados en el castillo, que no dejarían de atacar. Era también clara la inocencia de Róberick y de la misma Eloísa, que habían tratado de ayudar a las damas de Gáradras. Pero, con ellas, se había perdido también la identidad del enemigo: si no lo encontraban antes del alba, podían estar seguros que al reanudarse la batalla este les abriría el paso a la fortaleza a los demás, condenando a los defensores dentro de su propio castillo. Lord Edwin y sir William querían saber de Eloísa si ella estaba enterada de algo más que les permitiese encontrar al asesino.

Pero fuera de referir lo que sabía por Tubaldo, ella no tenía más información. Y el portero, cojo, no había conseguido entrar en la fortaleza antes de que se cerraran sus puertas y la ciudad fuese entregada al saqueo. Lord Edwin le propuso entonces a Eloísa una última misión: escapar esa misma noche por donde se le mostraría, e informar en Gáradras de lo sucedido, para evitar que esa ciudad fuera tomada por sorpresa por las columnas que hacia allá se dirigían.

—Lo siento —contestó Eloísa— pero no puedo. —Sus ojos brillaban con decisión— Orencio murió entre estas murallas. Se sacrificó por todos nosotros, por esta ciudad. Les ayudaré a buscar a ese desgraciado, para evitar que caiga el castillo: sabemos que el tiempo apremia al enemigo y ya ha inutilizado la ciudad; si capturamos al asesino y con ello, pese a todo, aún aguantamos, las tropas se retirarán y habremos salvado las vidas de los que se refugian en estos muros. Pero si no encontramos al traidor, denme una espada: Orencio ha muerto como un héroe, y si ya no puedo estar con él en este mundo, entonces yo misma moriré en batalla como él: y así estaremos para siempre juntos, compartiendo el mismo destino y la misma morada eterna.

Un fuego brillaba en los ojos de la doncella. Y ni el militar ni el noble pudieron decir nada. Asintieron a sus palabras. Otros serían quienes llevaran el mensaje a Gáradras, pero aquí, en Siar, Eloísa guiaría junto a ellos, como lo hubiese hecho Orencio, a las huestes de defensores que harían sentir en los oídos enemigos el último clamor de la ciudad.

Pasó esa noche y el alba se avecinaba. Los esfuerzos por encontrar a Bartolomé fueron infructuosos. Eleanor se ocupó del refugio de los que no podían luchar, en lo más profundo de la fortaleza. Ya no había nubes en el cielo, y las estrellas desaparecían con la llegada de la claridad.

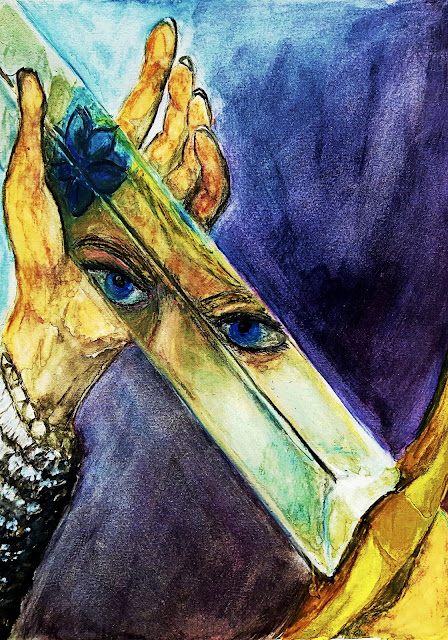

Eloísa desenfundó la espada, amplia y afilada, que le habían entregado. La muerte no era la última palabra: ese día, conquistarían la eternidad. Nunca creyó que su último espejo sería el frío acero. Pero ahí estaba ante ella su imagen, los dorados cabellos recogidos y adornados, como corona, con las azules horlandias que habían estado en el pecho de Orencio. Ellas serían su yelmo, pues enfrentaría al enemigo con el rostro descubierto.

Y fueron muchos los que ese día, al levantarse el sol y resonar las trompetas, retrocedieron delante de esos ojos azules y fieros; hasta que su alma se fue al encuentro definitivo del amado.

FIN.

Wow. Qué puedo decir... gracias, de verdad!

ResponderBorrar