Edward o el Caballero Verde, Parte XI

El desafío

Pasaba el tiempo y Clara estaba estancada, sin aproximarse un ápice a su objetivo. Era seguro a esta altura que Quinto estaba conectado con Alcico, y que solo a través de él llegaría a la cabeza del regente. Tratando de mejorar su situación entre los sin ley, comenzó a colaborar con algunos de los contactos de los salteadores, entregándoles información valiosa: el tabernero estaba entre los que promovían la idea de pedir el apoyo de Casiano de Urbia y, de hecho, la buena posición de que gozaba en Odesia se debía en parte a que sus nexos llegaban hasta los amigos del corregidor. A Clara, con la confianza que se había ganado, le resultó fácil ayudar a los bandoleros con lo que oía en casa de su anfitrión. Sin embargo, estaba hastiada: sus acciones habían beneficiado a esos forajidos y aún así seguía sin saber nada de Alcico. El solo pensar que había ayudado en sus correrías, y en vano, a esos piratas de tierra, le daba asco.

Aunque no lo fuese jamás a admitir, algo de esos sentimientos de repulsa se debían a Lope y Madalena, quienes tenían verdadero pavor de los “hombres del bosque”, como les llamaban, y cuyas fechorías escuchaban de los clientes de la taberna. Clara sabía, cuando la historia de un atraco o algún hecho violento llegaba a oído de los niños, que la expresión de angustia que se dibujaba en sus rostros era en parte culpa de ella. Era inevitable que quisiese a esas criaturas, y aunque se daba cuenta que eso podía ser un obstáculo para sus propósitos, le resultaba imposible evitar a los hermanitos, pues ellos también la buscaban. No recordaba la última vez que había sentido un afecto así… bueno, sí, sí que lo recordaba. Pero se había jurado no volver a pensar en su pasado, en sus amigos, en su familia ni en Ilía. No hasta que los hubiese vengado a todos.

Decidida, y también constreñida un poco porque le parecía que el tabernero terminaría por sospechar de ella, un día se levantó y dejó la taberna. Y la aldea. Se internó en el bosque, sabiendo que esta vez sería recibida por los bandoleros: comenzaba una vida a la intemperie y de nuevo entre los criminales. Una vida que esperaba le llevara hasta el causante de que hubiese tenido que pasar por aquella experiencia en primer lugar.

Lope y Madalena lloraron la pérdida de una hermana. Sus padres se extrañaron y quizá el tabernero sospechó alguna cosa. El pueblo se encogió de hombros: sin aviso había aparecido, y sin aviso se había ido.

—Edward, ni se te ocurra, esto es locura…

—Ulf: primero, estás rimando otra vez. Segundo, ya está decidido. Además, esto es para remediar tu metida de pata del otro día.

—¡Sigues con eso! Basta ya. He dicho que lo sentía. Solo trataba de ayudar.

—Igual que ahora. Pero déjame, lo tengo pensado. ¿No dijo el druida Odlán que debía mostrar a Casiano mi valor? Pues hoy lo verá.

—No fue exactamente eso lo que dijo —contestó refunfuñando y tratando de seguirle el paso.

Iban por una de las calles de tierra de Urbia, camino de la plaza del mercado. Edward estaba completamente armado y llevaba de las bridas a Diamante, recién cepillado y reluciente.

—¡Óyeme, Edward, por favor! —atacó otra vez desesperado— No, no puedes hacerlo. ¿Y si lo pierdes? ¡No puedes perderlo! Piensa en lord George…

El caballero rio, sin mirar a su amigo.

—Ulf —replicó confiado— Eso es imposible.

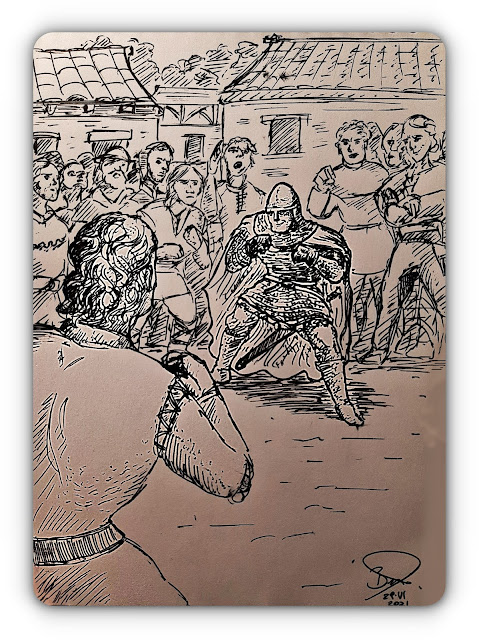

Estaban ya en medio de la plaza. Y levantando la voz, para que todos la escucharan, lanzó su desafío: si había alguien ahí lo suficientemente osado, que se batiera a duelo con él, aquí y ahora. Quien consiguiera vencerle, tendría su caballo. De lo contrario, quedaría probado que era él el mejor guerrero en Urbia. Y con eso, pensaba para sí, Casiano tendría que notarlo.

Ulf se escondía el rostro entre las manos. Nunca pensó que su amigo y señor pondría en juego a Diamante. ¿Dónde había quedado ese cariño que decía tenía por su tierra? ¿Cómo podía tratarla con tanto desapego? Por muy seguro que estuviese de vencer, no podía arriesgarse así.

Los hombres, riendo al principio, se fueron animando. Uno tras otro, saltaron sobre el muchacho. Y comprobaron que sus cortos años no habían sido años cortos de experiencia. Con los primeros ni siquiera desenfundó la espada. Luego alguno se atrevió a enfrentársele armado, y el acero brilló con agilidad, dejando a su oponente con las manos vacías y mordiendo el polvo antes de poder darse cuenta de lo que ocurrió.

Cada victoria elevaba a Edward a los ojos de los espectadores, y cada golpe enfurecía más a Ulf. Diamante piafaba cerca, nervioso. Era un animal verdaderamente singular, un galardón único. Y el amigo del caballero vio un brillo sombrío en las miradas de algunos hombres: el refulgir oscuro de la codicia. No pudo hacer nada para advertirle, en la cúspide de su gloria. Sobre él se abalanzaron al unísono varios hombres, sin respetar ya las reglas del combate individual, y de pronto Edward se vio sobrepasado. Sin embargo, se repuso y con algo de esfuerzo se quitó a los tramposos de encima, a tiempo para ver que otro grupo se lanzaba directamente sobre el premio: solo Ulf se les interponía.

Desconcertado, Edward se arrojó contra los ladrones, el desnudo acero en la mano. Aunque logró dispersarlos hiriendo a uno, no pudo evitar que un puñetazo impactara el rostro de Ulf. El alarido de su amigo se mezcló con los chillidos del rufián que había sido mordido por su espada, al tiempo que los relinchos de Diamante, erguido sobre sus patas traseras, llenaban también el aire.

De pronto, caballero, amigo y caballo estaban rodeados por los camaradas del herido, enojados y espoleados por la codicia y el deseo de venganza. Aún sobándose el rostro, Ulf desenfundó una espada corta. Edward aferró delante de sí la propia, aprestándose a asestar golpes a dos manos. La multitud que se había reunido estaba expectante.

—¡Qué sucede aquí!

La voz del corregidor surcó como un trueno toda la plaza, inmovilizando el tumulto. Junto a él, Setari imponía su presencia. Los ojos se volvieron hacia la autoridad.

—¿Y bien? ¿Qué significa todo esto?

Aullando de dolor con exageración, el que había sido apuñalado por la hoja de sir Edward se presentó ante Casiano:

—¡He sido herido! ¡He sido herido, señoría! ¡Matarme, quiso matarme! ¡Ved como corre mi sangre! ¡Oh, este es mi fin!

—¡No! ¡No ha sido así! —ululó para sorpresa del caballero alguien de la multitud. Pero sus explicaciones no se oyeron, sepultadas por una baraúnda de otros gritos: en contra y a favor, todo fue un revoltijo de voces.

—¡Querían robarle el caballo!

—¡Los ha vencido a todos!

—¡Ha usado su espada, contra un hombre desarmado!

—¡Calla! ¡En buena hora la usó: de a cinco se le arrojaron encima!

—¡Basta! —el grito de águila del grifo secundó esa orden de Casiano y todo fue silencio otra vez— Deja ya de gesticular así —le dijo al lesionado— si fuera de importancia no estarías en pie. Y vos, Edward de Uterra ¿habéis venido aquí a causar disturbios? ¿Qué es esto que oigo?

—Señor, él ha vencido por sí solo a todos los hombres… —murmuró alguien cerca del corregidor.

—¡Que me da igual! —gritó rojo de furia— ¡Urbia no es un antro de peleas callejeras! Y no quiero alborotadores aquí. Edward: es momento de que os vayáis.

Al joven caballero casi se le cae la cara. Atónito, no supo qué decir. Un murmullo de desconcierto se elevó entre la concurrencia. Tanto quienes habían intentado robar el corcel, como quienes habían participado honestamente del desafío, y también los espectadores, se preguntaban si habían oído bien, si habían entendido lo que el corregidor estaba diciendo ¿realmente echaba al caballero, así? ¿A quien sostuvo la mirada de Setari sin vacilar? ¿Al que, según decían y hoy había probado, había luchado con destreza en la frontera contra los bárbaros?

—Me habéis oído. Marchaos por donde vinisteis.

Ulf le dirigió una mirada que lo decía todo, sin decir nada. Edward solo atinó a tomar de nuevo las bridas de Diamante.

Y entonces ocurrió un hecho sorprendente.

—Voy con vos, señor.

El que habló era uno de los primeros que habían sido vencidos en el desafío. Y a él se le unió otro, y luego otros, y otros más.

—Nunca hemos visto a nadie luchar así. Ya es tiempo de que alguien le dé su merecido a los bandoleros: necesitaréis hombres. Permitidnos acompañaros.

El gesto de esos primeros fue recibido con entusiasmo. Parecía una locura. Hombres tenía el corregidor, mas no había conseguido que la gente, que se sentía tranquila y segura en Urbia, abrazara la causa de ese modo, dispuestos a salir a los bosques y pantanos para perseguir un enemigo casi invisible. Y en cambio, estaban dispuestos a seguir a ese forastero, ofreciendo armas y brazos y ánimo.

—Y ahora, ¿qué esto? —se oyó que preguntaba Casiano, por sobre el gentío que se arremolinaba en torno a los que se iban uniendo a Edward.

—Señoría —respondió uno— no lo habéis visto. Pero aquí está el mejor guerrero que ha pisado estas tierras. No deberíais permitir que os deje, si en verdad queréis recuperar los bosques.

Edward se volvió hacia el corregidor, un poco avergonzado de recibir este espaldarazo inesperado, en la cara misma de la autoridad a la que había esperado servir. No quería comenzar otro frente de conflicto en el sur, ya había suficientes. Y, sin embargo, a su derecha e izquierda se iba congregando una verdadera tropa, que bien podía arrebatar el señorío del corregidor, pese a que este se había ganado a pulso su posición sirviendo a esas gentes. De eso estaba seguro, pues Odlán decía que también él sostenía la mirada de Setari, que también él era dueño de un corazón valiente. Estaba sorprendido, pero mucho mayor era la sorpresa reflejada en el rostro de Casiano. Y le vino entonces una idea para evitar el inútil enfrentamiento en ciernes:

—Señoría, he venido hasta aquí para poner mi espada a vuestra disposición. Aún lo pretendo. He aquí que tenéis delante hombres dispuestos para la lucha: si así lo mandáis vos, en vuestro nombre los capitanearé, y juntos os ayudaremos a vencer a los secuaces de Alcico. Iremos donde ordenéis.

Y, dando fuerza a sus palabras, el joven caballero arrojó su espada a los pies del corregidor, ante el asombro de todos. Se hizo el silencio mientras las miradas iban del arma, que relucía entre el polvo, al aludido.

Casiano estaba impresionado, y recordó lo que Odlán le había dicho sobre aquel joven. Acababa de probar sus dotes de liderazgo, al mismo tiempo que su habilidad en el combate. Los bosques del Dáladad le resultarían extraños e intrincados, pero ayudado por las gentes de la zona… sonrió y se inclinó para recoger la espada. Se daba cuenta ahora que todo lo que había conseguido en ese tiempo expandiendo sus nexos entre las aldeas del interior había sido preparación para este momento: el momento en que dispondría de un brazo capaz de movilizar sus fuerzas por los caminos que su conocimiento había trazado.

—Está bien, sir Edward —contestó, levantando el acero del suelo y acercándose al caballero para devolvérselo. Al hacerlo, puso una mano sobre su hombro mientras con la otra le ofrecía la empuñadura. Levantó la voz, para ser oído de todos:— Partid con quien os quiera seguir. Preparad lo necesario y antes de salir de Urbia venid de nuevo a verme, para que os explique la disposición de mis hombres en los bosques y aldeas, y dónde se hace necesario que conduzcáis a estos valientes.

—No os defraudaré en esta misión, señoría —contestó con una sonrisa. El pueblo prorrumpió en ovaciones, como si fuera día de fiesta.

Con un suspiro, el joven caballero se volvió a Ulf, en privado:

—Bien, pues lo hemos conseguido ¿eh? Y más de lo pensado: no solo una misión al servicio del corregidor, sino que hombres, además, a los que habrá que enseñar alguna cosa…

El rostro taciturno de Ulf le interrumpió y tuvo que callar. Su amigo no estaba de humor.

—Has sido un imbécil hoy, Edward —dijo, y se alejó murmurando exasperado, para ir a hacerse cargo de Diamante. El caballero quedó en su lugar, pasmado.

Continúa en "Las advertencias de los espíritus"

Ir al capítulo anterior.

Comentarios

Publicar un comentario